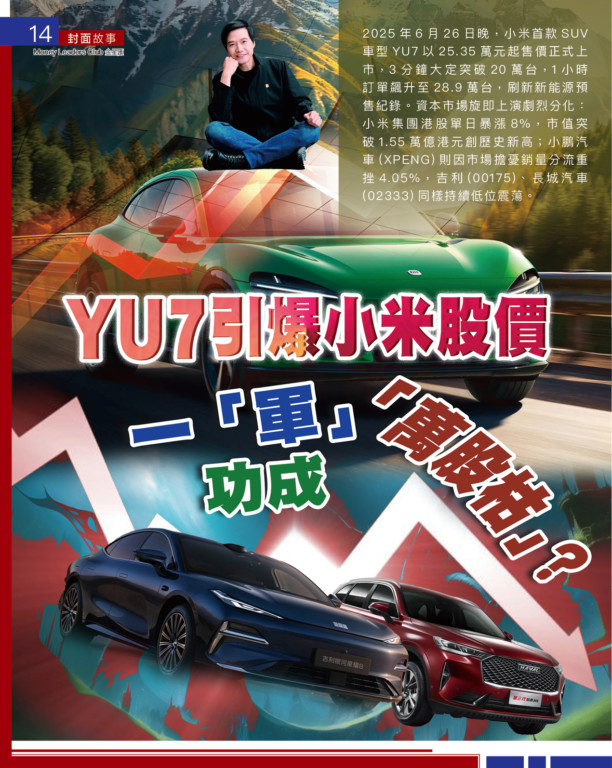

封面: 小米股價向上飛,頂部是雷軍坐印上小米中LOGO的YU7汽車,代表吉利(00175)、長城汽車(02333)的股價齊向下。內文: 小米(01810)、吉利汽車(00175)

前言

2025年6月26日晚,小米首款SUV車型YU7以25.35萬元起售價正式上市,3分鐘大定突破20萬台,1小時訂單飆升至28.9萬台,刷新新能源預售紀錄。資本市場旋即上演劇烈分化:小米集團港股單日暴漲8%,市值突破1.55萬億港元創歷史新高;小鵬汽車(XPENG)則因市場擔憂銷量分流重挫4.05%,吉利(00175)、長城汽車(02333)同樣持續低位震蕩。

內文

這場由一款車引發的資本地震,既印證了小米「」手機+汽車」生態勢能的破圈威力,也揭示了新能源市場從增量擴張轉向存量博弈的深層裂變。當技術反覆運算與資本預期激烈碰撞,汽車股的榮辱互見成為行業洗牌的鮮活注腳。

一、現象級破局:三重引擎驅動YU7改寫市場規則

小米YU7的爆發式成功源於精准市場定位、定價穿透力與生態協同的深度融合。作為中大型轎跑SUV,YU7以4999mm車長、3000mm軸距及835km續航精准切入25萬級市場空白,瞄準家庭使用者與性能愛好者的交叉需求。其創新性車外語音喚醒功能打破傳統交互邊界,被用戶稱為「解放雙手的科技彩蛋」,而小米生態賦能的智慧座艙更形成差異化競爭壁壘。

小米YU7標準版25.35萬元較市場預期低2萬元,頂配Max版32.99萬元通過閉式雙腔空簧等高端配置吸引消費升級,定價策略的「外科手術式切割」直擊用戶消費心理。官方資料顯示,40%訂單流向Max版,印證分層定價策略的成功。供應鏈端北京亦莊二期工廠緊急投產,為24萬鎖單用戶提供交付保障。花旗銀行研報指出,若產能充分釋放,YU7月銷可達6萬-8萬輛,這一資料遠超多數買方機構預期。

這場從產品創新到商業落地的閉環設計,讓小米在紅海市場撕開缺口。小米汽車團隊將手機領域的軟體經驗賦能汽車業務,形成獨特的軟硬協同效應。141L超大電動前備箱搭配36處收納位,1970L最大儲物容積滿足家庭出行需求;1.1米超寬全景顯示的天際屏集成超近距投影技術,1200nits亮度確保畫面清晰不遮擋視線。這些細節創新共同構築了YU7的市場競爭力。

二、爭議漩渦:狂歡背後的雙重隱憂

現象級銷量背後,黃牛炒作與交付壓力正將小米推向輿論風口。二手平臺湧現大量訂單轉讓,標價2000-20000元,部分賣家利用「24小時限購1單」規則囤積居奇,甚至鼓吹「自媒體月回本」噱頭誘導接盤。這不僅扭曲真實需求統計,更埋下退訂隱患。東風日產新能源高管黃照昆在社交媒體發表「愚忠粉絲」爭議言論,雖事後道歉並關閉評論區,卻折射出傳統車企對小米模式的抵觸情緒。

爭議不光聚焦在大眾消費情緒,更深層考驗在於製造韌性。28.9萬輛大定相當於蔚來全年銷量,而閉式雙腔空簧等高端配件的良品率仍存疑。特斯拉上海超級工廠實現「從0到100萬輛」用時3年,而小米汽車若想2025年交付35萬輛,意味著要用1.5年走完特斯拉3年的路——這幾乎是對中國新能源汽車工業極限的挑戰。儘管工廠擴產,標準版交付週期已拉長至53-56周,用戶耐心瀕臨極限。申萬宏源研報警示,若交付延遲或口碑翻車,虛火訂單可能瞬間蒸發。

這場與時間的賽跑既是對供應鏈的終極壓力測試,也是品牌信譽的生死保衛戰。行業分析師指出,小米需警惕「速度魔鬼」——新勢力車企曾因趕交付陷入品質危機。而資本市場已開始重新評估風險:小鵬汽車兩日資金淨流出3.8億港元,反映投資者對二線新勢力的擔憂加劇。

三、港股變局:估值邏輯重構與資本遷徙

小米YU7的衝擊波正重塑港股科技板塊估值邏輯。南向資金在發佈當日淨買入小米超15億港元,帶動港股通互聯網ETF(159792)單日成交額激增300%。市場估值錨點從傳統市銷率(PS)轉向「爆款可持續性」——機構將小米估值從1.5倍PS躍升至2-2.5倍。摩根士丹利測算,YU7若複製SU7效應,2025年將貢獻900億營收,相當於再造半個手機業務。

小米的市值飆升帶動恒生科技指數成分股聯動,中芯國際、舜宇光學等產業鏈企業同步受益,資本生態協同效應在此刻凸顯出來。南向資金持續湧入下,港股通互聯網ETF年內規模激增230億元。公募基金對港股配置比例已達13.51%,創歷史新高。市場人士指出,港股正從「估值窪地」蛻變為「財富磁石」,其底層邏輯已從單一巨頭驅動轉向創新生態賦能。

這場變革宣告港股科技板塊的「二次覺醒」正在發生。花旗研報強調,YU7訂單量遠超南向資金預期,對小米股價構成強力支撐。而競品車企的市值蒸發,則成為資本用腳投票的殘酷寫照。小鵬汽車單日下跌4.05%,比亞迪、理想汽車等傳統勢力亦面臨估值重構壓力。

尾聲:中國製造的升維之戰

當YU7的訂單狂潮逐漸退去,行業終將回歸本質競爭。生態勢能能否轉化為持續的產品爆發力?製造端能否建立不可複製的護城河?小米的階段性勝利既是對「軟硬協同」模式的驗證,也暴露了傳統車企在用戶運營與敏捷創新上的短板。

這場變革預示著全球產業格局的重構。中國車企正從技術跟隨者轉向標準制定者,當生態協同與硬核製造的融合成為制勝密碼,資本市場或將見證更多「小米式飛躍」。花旗報告指出,YU7若實現年銷40萬輛,小米汽車業務估值將突破3000億港元。而港股作為連接全球資本的樞紐,其估值體系的重塑正是這場變革的最佳觀測視窗。

今日資本市場的榮辱互見,或許正是未來十年行業格局的預演。當中國製造從「追趕者」轉向「定義者」,這場沒有硝煙的戰爭終將重塑全球汽車產業權力版圖——唯有將生態勢能注入製造硬核,方能在浪潮褪去後屹立不倒。